顎関節症はマウスピースで噛み合わせを調整しても治らない

”アゴのズレ”は噛み合せが原因・・・?

いいえ!

アゴ(顎関節)を開ける開口筋と

アゴ(顎関節)を閉じる咀嚼筋の

引っ張りバランスの崩れが原因です!

アゴのズレが長期になると、

関節面がポキポキ鳴る、口が開きにくい、

というような不具合だけではなく

以下のような症状が起こります

・緊張型頭痛・偏頭痛

・良性発作性頭位めまい症

・慢性的な後頭部痛

・慢性的な目の違和感

・斜頸,頭部の傾き(姿勢的観点から)

では、顎関節の機能解剖を見ていきましょう!

【 顎関節の機能解剖 】

顎関節の複雑な構造

と特殊な機能

顎関節は複雑な関節(筋肉)構造にあり機能もマルチです。

不具合を起せば自然治癒し難い関節といえます。

●特殊な機能

・内頸静脈,総頚動脈の圧力調整で脳の血流を一定に保つ機能

・内耳圧の調整補助機能

・耳下腺,顎下腺,舌下腺の唾液分泌補助機能

と、特殊な仕事まで課せられている関節です。

では次に、複雑な構造を観察してみましょう。

複雑な構造『顎関節-開閉-のメカニズム』

-咀嚼筋と上下舌骨筋の引っ張りバランスー

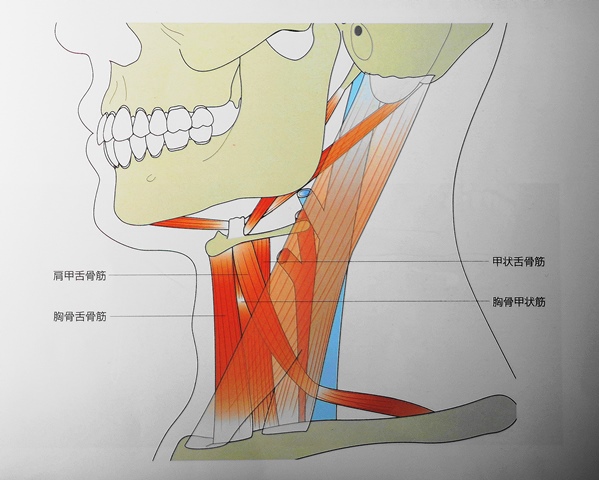

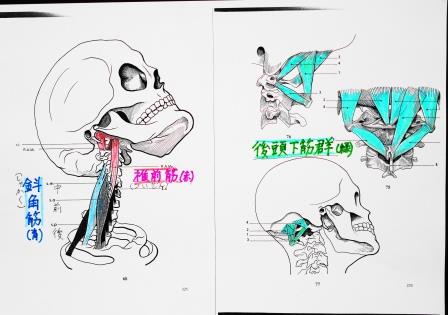

上図ー開口筋群(舌骨上下筋群)

「舌骨」を支点にして上舌骨筋と下舌骨筋が働きアゴを開口させます

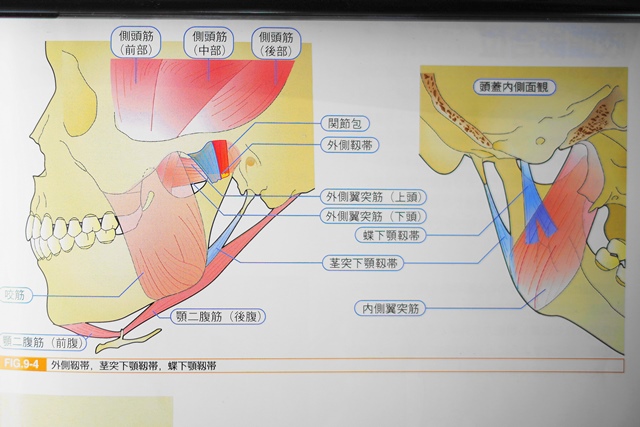

上図ー咀嚼筋群

関節面の外側翼突筋と内側翼突筋に着目して、次の図をご覧ください

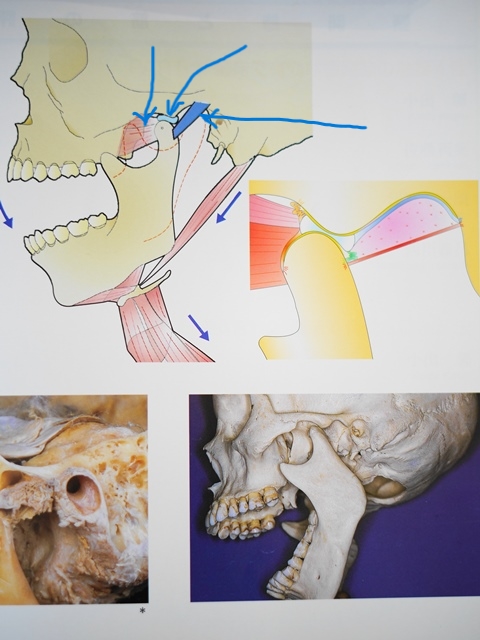

上図の関節面の→をご覧ください

前方の筋(外側翼突筋)が下顎骨-骨頭-を引き、

後方の靱帯がそれを支持しながら

中央の関節円板をすべるように移動し開口します

上の写真をご覧ください

下顎骨-骨頭-が関節窩から完全に

はずれ脱臼しているように観えますが、

これが正常な最大開口時の動きです。

もし、左右両方の関節面で骨頭の移動制限が起これば、

開口不全の状態に陥りますし、

片側だけであれば、

その側に-下アゴがずれた-ように見えます。

この現象をつくるのは筋バランスの崩れです。

関節の骨・靱帯・関節円板が原因ではありません。

咀嚼筋と上下舌骨筋の左右の引っ張りバランスを

手技調整することが

顎関節症を改善に導く方法と考えます。

和柔整体「ぷるタッチ反射術」には、

顎関節を正す手技法があります。

【顎関節症候-ぷるタッチ反射術–耳ライン施術設計図】

-末梢脳神経支配をうける頭蓋底周辺の問題-

下あごに手を回し『口を半分開けて下さい』

と開閉を促す行為

軽く『頭に引きタッチ』

その何気ない行為

そこに緻密なイメージと綿密な計算が!

肩こり、手の痺れは回復したが 後頭部が重い、

眼に違和感がある、歯茎が浮く、ふらつく、などの

不定な‘頭部の症状’が残る… この訴えを聞いて、

施術するターゲットを絞る必要性を示唆します。

そのターゲットは?

⇒顎関節から後頭-環椎(C1)を正し

“末梢脳神経”を促通させることが必要です。

頭蓋骨は2つの関節を持ちます。

一つは、頭と首の付け根にある

『後頭‐環椎(第1頸椎)関節』

もう一つは『あご関節』です。

2つとも重要な機能を担わされている為

不具合が起こると影響も多様に起こる箇所で、

末梢脳神経にも

多大なストレスをあたえてしまいます。

この2つの関節は「2大急所」といえます。

但し、不具合を起した関節を矯正,調整することは

‘ズレた骨’自体をAdjustすることではありません!

緊張バランスの崩れた筋肉を調整することにあります。

顎関節は前述したトラブルメーカー筋である

咀嚼筋群と上下舌骨筋群の

引っ張りバランスの調整が必要です。

後頭環椎関節でも

後頭下筋群と椎前筋群という

トラブルメーカー筋が存在します。

では、そのトラブルメーカー筋を観察してみましょう

【「後頭‐環椎関節」のトラブルメーカー筋って?】

後頭-環椎(C1)軸椎(C2)関節のトラブルメーカー筋は

後頭下筋群と椎前筋群です。

上図を観て解ると思いますが、

アジャスト(調整)するには難解な部位に位置しています。

:*:斜角筋⇒後頭-環椎関節には

直接関係していませんが頭頸部を支える重要な支持筋です。

この斜角筋は呼吸筋でもあり、

腕神経叢の通り路でもあります。

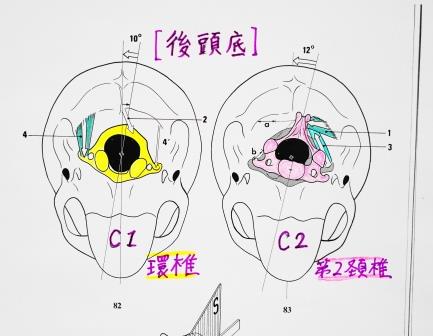

上図は頭蓋を底から見た図です

黄色に塗られた骨が環椎(第1頸椎)、

ピンク色が軸椎(第2頸椎)です。

緑色の筋(すじ)は後頭下筋の一部を示しています

⇒この後頭下筋の左右の引っ張りバランス差が

C1-C2の回旋的歪みを引き起こします。

【頭蓋底の解剖=顎関節の位置・血管,神経の孔】

.jpg)

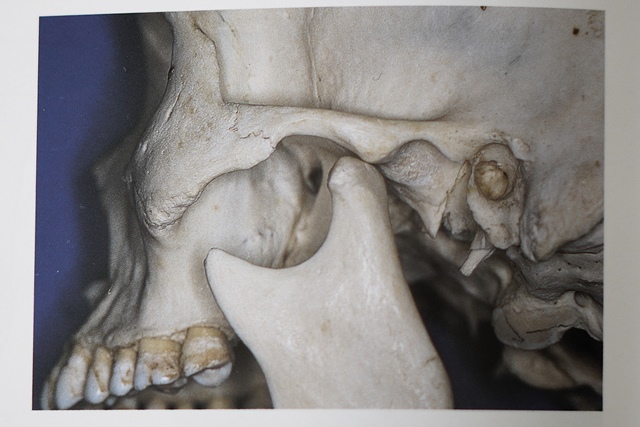

上図の示している部位を観てください

{→の部位}は顎関節窩で、この部位に下顎骨頭が収まります。

{1.の孔}から頸静脈と第10末梢脳神経(迷走神経)が脳底から抜け出てきます。

{2.の孔}から頸動脈が抜け出てきます。

因みに、大きな穴は脊髄が通る孔です。

この図で観察して頂きたいことは、

重要な神経や血管の孔が顎関節と隣接している所です。

⇒顎関節に歪み,ズレが起これば

=前述図の頚部深部筋(後頭下筋群・椎前筋群)に

アンバランス状態が発生し、

上部頸椎(C1-C2)に歪み,ズレが起こります。

それは、

頭蓋底から抜け出る末梢脳神経や

頚部の動,静脈にも影響を及ぼすことは必然です。

この図は頭蓋部から頚部に分布する重要な神経を示しています。

後頭神経は末梢脊髄神経になりますが、

三叉神経と顔面神経は脳から直接、

頭蓋底の溝や孔、

眼窩の孔を抜け出ている『末梢脳神経』です。

⇒因みに、背骨の孔(椎間孔)を抜け出てくる神経のことを末梢脊髄神経と言います。

中枢神経は脳・脊髄です。

ここで表現する末梢脳神経は頭蓋底から出てくる神経の束を言います。

では、末梢脳神経について述べましょう。

【12対の末梢脳神経って?】

脳の底面から頭蓋底を抜け出てくる

12対の鼻・目・眼の運動・顔の知覚・顔の運動

耳・舌・内臓の自律神経・舌の運動などを

支配している神経線維が『末梢脳神経』です。

.jpg)

末梢脳神経群は全て重要な神経群ですが、

その機能が低下することで発する

皆様が遭遇しやすい症状を上げてみましょう。

第3動眼神経・第4滑車神経・第6外転神経は

眼球を縦-横-斜めに動かす運動神経です。

⇒ここに不具合が起これば焦点が狂い、

ふらつき感が発するでしょう…、

当然、眼の違和感からの頭重感も発します。

第5三叉神経は、

偏頭痛の最大のトラブルメーカーです。

歯茎の痛,疼きも発生させます。

第7顔面神経は

顔の運動神経ですので

⇒閉眼がし難くなる症状(瞬目眼=瞬目反射低下)

頬の引き攣り感…酷い場合は顔面神経痛を発します。

第8内耳神経に問題が起こると

⇒一側性の聴力障害、耳鳴りが発生します。

特に第10脳神経=迷走神経は

内臓全体を支配し、

その内臓の情報を脳に伝える役目も担った

生命維持にとって無くてはならない

自律神経の副交感神経です。

ここの問題は多岐に及びます。

皆様が『自律神経失調症』と称される多くの症状が

迷走神経絡みと言っても大袈裟ではないと思います。

このような重要な神経群(末梢脳神経)が

中枢(脳底)から頭蓋底を抜け出る箇所=場所が

後頭環椎関節であり顎関節なのです。

もし、後頭環椎関節・顎関節に“歪みズレ”を起せば、

末梢脳神経に問題が発生することは必然です!

以上で、

顎関節と後頭環椎関節の重要性をご理解頂いたことと思います。

このアゴ・後頭部の問題を

和柔ぷるタッチ反射術で施術する

ターゲットは

咀嚼筋と開口筋群のバランス調整です

目的は

後頭環椎関節とC1ーC2関節を正し

末梢脳神経に血液や体液の流れを促すこと!

それこそが

末梢脳神経機能を改善することに繋がるのです

⇒長々とお読み頂きありがとうございます。

それでは、この章を以下でしめますデス^^

もう少し見てやってくださいm(- -)m

あご筋を“ぷるタッチ”して上部頸椎と後頭環椎関節を正す

WAJUは上部頚椎・後頭環椎関節を施術する際、

‘ポキッと鳴らす頚部捻転法’は使いません。

では、如何するのか?

口を大きく開けさせたり、小さく開けたり、

又、噛みしめさせたりします。

何故なら、

頸椎の安全性を考慮し、

動きを演出させやすい“顎関節の開閉運動”を利用するのです。

これは

頭蓋底周辺組織の血液代謝促進にもつながる為、

末梢脳神経の神経促通に有効であると考えています。

決して神経や血管を傷つけることはありません。

その理由を簡単に説明しますと

顎関節の開閉(咀嚼筋と上下舌骨筋の作用)動作と、

後頭環椎関節の前屈-後屈(後頭下筋群・椎前筋群の作用)

の動作は“運動神経リンク”しています。

たとえば、

口を開けると必ず後頭部は開口した分

後屈します。

逆に

噛みしめると

少し前屈した状態でロックする

ように成っています。

このように、

2つの関節を動かす筋肉群は、

ほぼ同一の運動神経支配を受けていて、

動作を円滑に行なうように

お互い動きにおける相互性を深めているのです。

頸椎をポキッと鳴らす必要はないのです。

顎関節の緩やかな開閉アプローチだけで

安全&安心に

末梢脳神経も血管もリンパ循環も

促通できるのです!